突然だが運転席に乗り込んだときのことを想像してほしい。

そこには右からアクセル・ブレーキ・(車種によってはクラッチ・パーキングブレーキ)の順でペダルが並んでいるはず。

現在の市販車では商用のバンだろうが億超えのスーパースポーツだろうがこれは変わらない。

当然「なんとか規格」みたいなのが存在して右からアクセル→ブレーキとなるように配置すること。

といった決まりがあるものだと思っていた。

実はペダルの並び順には規格や決まりはない。

日本では保安基準第10条に「ハンドルの中心から500mmの範囲内で、運転者が定位置から容易に操作できること。」という基準はあるが順番に決まりはない。

何ならペダルである必要すらない。

足が不自由な方向けに手でアクセル・ブレーキを操作できるよう変更された車両もある。

ではなぜ決まりはないのに統一されているのか。

残念ながらいつ誰が決めたという明確なところは不明だった。

そこで歴史とともにクルマの操作方法とペダル誕生の経緯を見ていく。

今回の素朴な疑問はクルマのペダル配列について。

黎明期

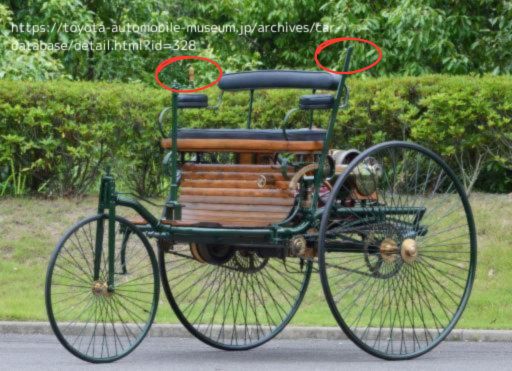

世界発のガソリン自動車と言えば「ベンツ・パテント・モトールヴァーゲン」である。

この車両にはアクセル、ブレーキペダルは存在しない。

右手で舵取り(ステアリング操作)、左手でブレーキレバーを操作する。

変速機構を持たないためブレーキレバーを放すとクルマは走りだす。

発展期

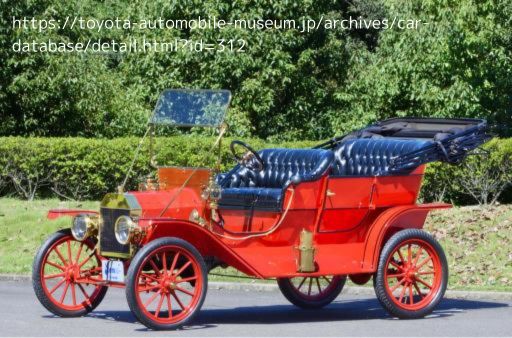

少し時代を進めて世界的ヒットとなったフォード モデル・T。

このクルマのペダルは左からクラッチ、リバース、ブレーキの順でアクセルはハンドル下のレバーで操作する。

つまりアクセルのみ手動操作。

確かに細かい調整操作は足より手の方がやりやすいし理にはかなっている。

ちなみにクラッチは一番奥まで踏み込んだ状態がローギア、中間がN(ニュートラル)、離すとハイギアである。

アクセルペダルの登場

更に時代が進むにつれてエンジンの出力は向上し、それに伴い車両は大型化して車重も増加。

小さなステアリングだと取り回しが困難であるため大径化していくことになる。

そうなると重く大きなステアリングを回しながら手動レバーでアクセル調整というのは操作性が悪い。

ではステア操作は両手で行い、アクセル操作は足で行おうという発想につながる。

各種ペダルの配列

まだAT技術が未成熟だった時代の変速機構といえばクラッチ&シフトレバーを用いたマニュアルトランスミッションが主流。

それはクラッチとアクセルもしくはクラッチとブレーキを同時に操作する場面がある。

しかし、アクセルとブレーキを同時に踏むといった操作は通常走行においては必要ない。

更に世の中は右利きの人が多いためアクセルのように走行中に頻繁に調整を行う操作は右足の方がやりやすい。

そうなると、必然的にクラッチペダルは一番左とレイアウトは決まってくる。

だが右からブレーキ、アクセル、クラッチの順でも要求は満たせることになる。

実際にダットサン16型セダンは右からブレーキ、アクセル、クラッチの順であった。(画像は1937年式)

現在のレイアウトに慣れてしまうと違和感を感じるが操作上は特に問題無いように思われる。

2つの仮説

現在のように右からアクセル、ブレーキの順になった経緯として私は2つの仮説を立てた。

ドライビングテクニックの発達

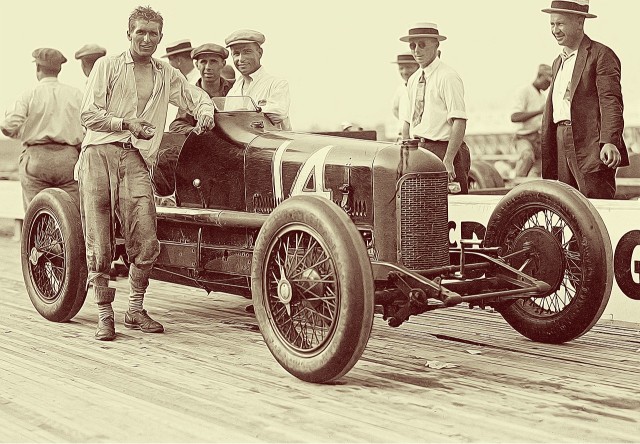

1つはレースの世界である。

自動車の普及が進み、技術も成熟してくると各メーカーはスピードや技術力を競い合うようになる。

通常走行においてアクセルとブレーキを同時に操作することはほぼ無い。

しかしレースシーンにおいては別。

・アクセルは踏み続けたい、しかしブレーキングによる荷重移動は行いたい。(左足ブレーキ)

・ブレーキングしつつシフトチェンジ時の回転数を合わせたい(ヒール&トゥ)。

そういった場面が存在する。

これを満たすには現在のような右からアクセル、ブレーキ、クラッチというレイアウトが望ましい。

軍事利用

もう1つは世界大戦である。

戦争により多くのクルマが兵器として運用された。

戦場おいて兵器は操作が未熟な人でもミス無く扱えることが重要となる。

車両問わずペダルの役割は統一したほうが操作ミスを防ぎやすい。

戦争をきっかけにペダルレイアウトは固定化しようという考えが生まれたのではないかというのが2つ目の仮説である。

まとめ

ペダルレイアウトについては特定の規制や基準は無い。

自動車黎明期~発展期には様々なレイアウトが存在していたが競い、もしくは皮肉にも争いによって統一化された。

そしてそれはデファクトスタンダードとなり現代まで続いている。

やがて自動運転化が進みいずれペダル操作そのものがなくなる。

そういう日が間もなく訪れるのかもしれない。

コメント